Mis en ligne en février 2024

|

CONTENU:

1 ⇒ Entrée en matière

2 ⇒ Contexte géographique

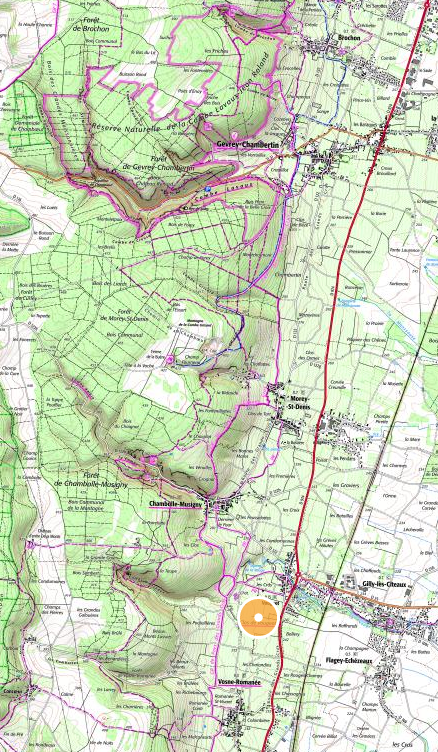

2.1 → Position du Clos de Vougeot au sein de la Côte d’Or

2.2 → Clos de Vougeot au sein de la commune de Vougeot

2.3 → Lieux-dits du Clos de Vougeot

3 ⇒ Physiographie

3.1 → Paysage

3.2 → Physionomie: pentes, altitudes et expositions

3.3 → Bilan: Clos vs autres GC

4 ⇒ Géologie de ‘La Côte’: genèse schématique

4-1 → Premier épisode: ± époque: Jurassique

4-2 → Deuxième épisode: ± époque Oligocène

4-3 → Troisième épisode: ± époques Oligocène jusqu’au Quaternaire

4-4 → Quatrième épisode: époque Quaternaire

5 ⇒ Géologie du Clos de Vougeot

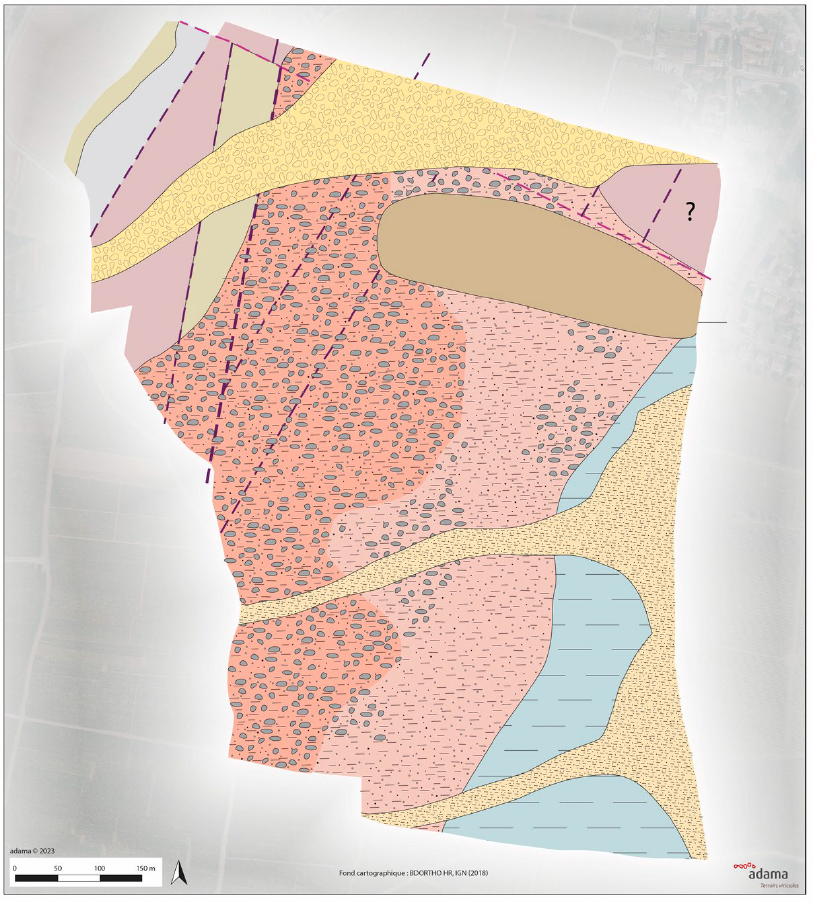

5.1 → Carte géologique à l’échelle 1/10 000

6 → Bibliographie

1 ⇒ Entrée en matière

Il est à souligner que l’échelle de la carte géologique du Clos de Vougeot, 1/2 500 (150 sondages à la tarière), apporte un niveau de justesse élevé. Les autres expertises géo-pédologiques réalisées par ADAMA, portant sur des vignobles de communes − Marsannay, Fixin, Gevrey-Chambertin, Morey-Saint-Denis, Chambolle-Musigny, Corton, Santenay et Maranges − sont à l’échelle de 1/10 000.

Le Clos de Vougeot est remarquable, hors norme, atypique et paradoxal, pour ne nommer que ces spécificités. Remarquable particulièrement par son histoire qui en fait plausiblement l’épicentre, aux sens propre et figuré, de la Côte de Nuits. Hors norme entre autres par sa dimension de plus de cinquante hectares, sachant que la superficie moyenne des Grands Crus de la Côte d’Or est de six hectares. Atypique par sa géographie particulière étant donné, d’une part, sa position au pied du versant qui le met en contact avec la D971 − particularité à laquelle seul le GC Charmes-Chambertin correspond aussi en partie −, et corolairement par sa faible pente, en moyenne de 3,8%.

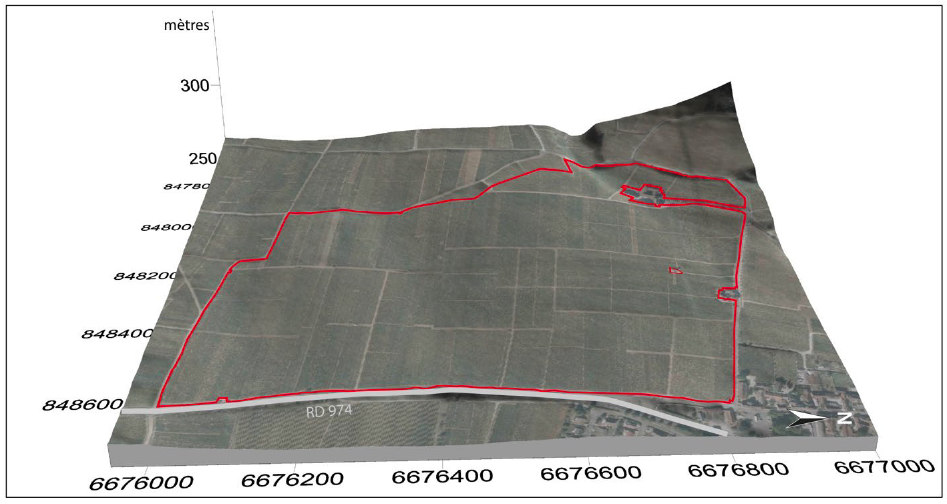

La D974 (de haut en bas en partie gauche de la photo) constitue la limite Est du Clos de Vougeot. Le Clos et le Mazoyères-Chambertin sont les seuls GC en contact avec cette route liant Dijon à Beaune. Cette route correspond à l’altitude de ± 140 mètres, le périmètre du Clos s’étendant jusqu’à l’altitude ±160 mètres, selon une faible pente en moyenne de 3,8%. Ses caractéristiques physiographiques sont hors norme eut égard aux paramètres de la grande majorité des autres GC. Alors, vraiment un Grand Cru le Clos? La Revue du Vin de France #178 (hiver 2024) rend compte d’une dégustation de ±25 cuvées de Clos de Vougeot du millésime 2020: ‘Grand Cru’ est révélé par cette représentation de vins, incluant des cuvées de la partie basse du Clos, partie usuellement sous-estimée.

La D974 (de haut en bas en partie gauche de la photo) constitue la limite Est du Clos de Vougeot. Le Clos et le Mazoyères-Chambertin sont les seuls GC en contact avec cette route liant Dijon à Beaune. Cette route correspond à l’altitude de ± 140 mètres, le périmètre du Clos s’étendant jusqu’à l’altitude ±160 mètres, selon une faible pente en moyenne de 3,8%. Ses caractéristiques physiographiques sont hors norme eut égard aux paramètres de la grande majorité des autres GC. Alors, vraiment un Grand Cru le Clos? La Revue du Vin de France #178 (hiver 2024) rend compte d’une dégustation de ±25 cuvées de Clos de Vougeot du millésime 2020: ‘Grand Cru’ est révélé par cette représentation de vins, incluant des cuvées de la partie basse du Clos, partie usuellement sous-estimée.

C’est particulièrement en raison de cette physiographie particulière, contrastante avec la majorité des autres Grands Crus, que le statut de Grand Cru du Clos est parfois débattu. Ce débat est en quelque sorte ancien. Dans son ouvrage ‘Le Clos de Vougeot’ de 1987, Jean-François Bazin relève que les auteurs du Classement du Comité d’Agriculture et de Viticulture de 1860 … avaient initialement eu l’intention de distinguer deux classes (classes selon la valeur des vins) au sein du Clos: “Ces classements suscitent comme on l’imagine de profondes passions dans les vignes… C’est ainsi qu’on établit (initialement) une division (en deux classes des trois utilisées dans le Classement) dans le Clos de Vougeot”. La réaction du propriétaire d’alors du Clos, en monopole, fut étonnante et instructive: ”Jules Ouvrard, qui prend sa plus belle plume pour écrire le 30 janvier 1860 au comte de La Loyère, président du Comité: «Sans doute, toutes les parties n’en sont pas identiques, mais s’il était permis d’entrer dans cette voie, ce ne serait pas à deux divisions qu’il faudrait s’arrêter, mais à cinq ou six au moins …»” Jules Ouvrard qui avait sans doute une bonne représentation de son Clos, voulait t-il dire six ou sept classes de vin?! Toujours est-il que ce nombre comporte une coïncidence intéressante avec l’expertise de ADAMA qui établit que le Clos comprend six ou sept types de lithologies! Vraiment une coïncidence car la légitimité au rang de Grand Cru d’un périmètre ne peut cependant pas s’appuyer sur la géologie à elle-seule, loin de là.

L’expertise de la société ADAMA révèle qu’une très grande proportion du Clos repose sur des formations associées à des dépôts de la période de l’Oligocène. Regardons brièvement quelques unes des formations présentes:

√ Une proportion majoritaire du substrat, ou ‘matériel parental’ selon le vocabulaire récent de la géologie viticole, du Clos est formé de ‘conglomérats calcaires à ciment à ciment de calcaire argileux rose saumon’. Ailleurs en Côte d’Or, cette formation occupe notamment une large bande de l’amorce du piémont de Chambolle-Musigny homologuée en AOC communale. Aussi, au Sud du Clos, ce conglomérat est présent en des endroits sur la partie basse du versant depuis le vignoble de Morey-Saint-Denis jusqu’à celui de Vosne-Romanée, là entre autres sur le GC Romanée-Saint-Vivant et sur le Premier Cru ‘Clos des Réas’.

√ Par ailleurs, 15% à 20% de la superficie du Clos repose sur un matériau parental nommé ‘cône alluvial’, une formation du Quaternaire. Ailleurs en Côte d’Or, des cônes alluviaux forment l’assise de secteurs tant en AOC communales qu’en Premiers et Grands Crus.

Les deux autres couvertures de monocepage portant sur le Clos de Vougeot:

√ Histoire du Clos de Vougeot

√ Vougeot/Clos de Vougeot: breffage (briefing)

2 ⇒ Contexte géographiques

|

Illustration du BIVB… … Morey-Saint-Denis Chambolle-Musigny Vougeot Vosne-RomanéeNuits-Saint-Georges … … |

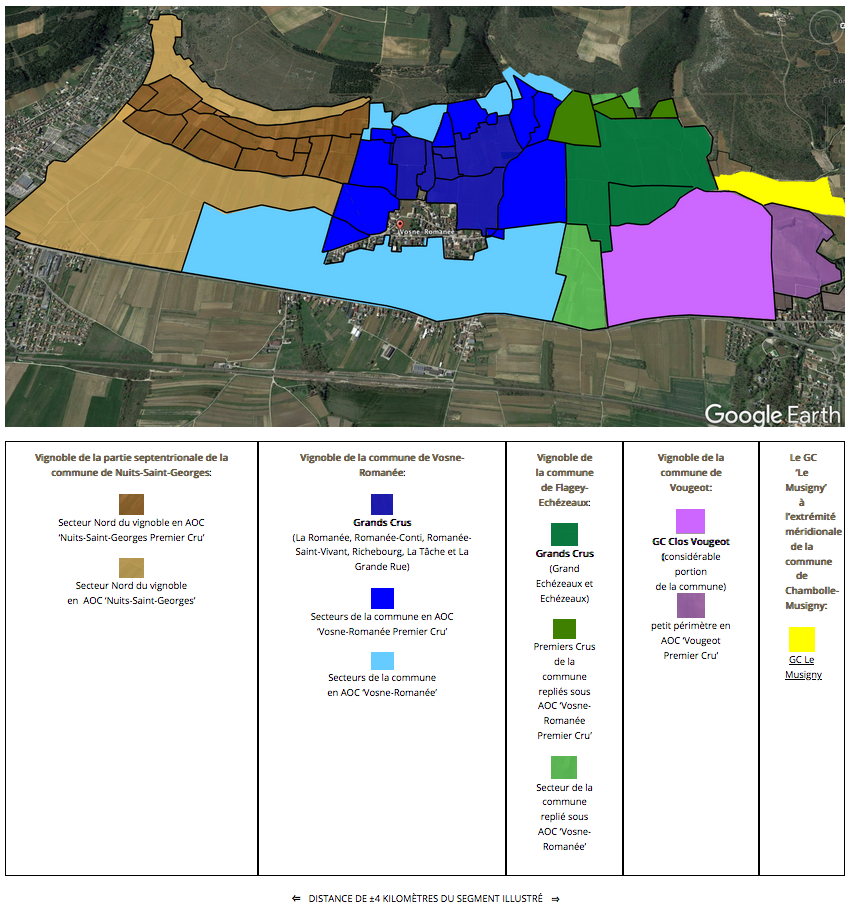

Ci-bas, illustration réalisée par monocepage depuis le logiciel Google Earth.

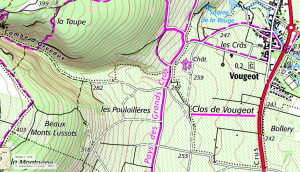

1.2 → Clos de Vougeot au sein de la commune de Vougeot

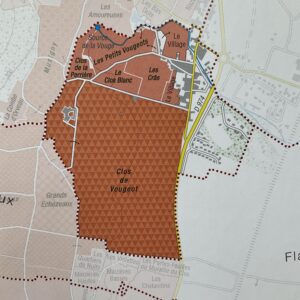

Climats de la commune de Vougeot: Clos de Vougeot et climats en Premiers Crus de la commune de Vougeot, Climats de la commune de Vougeot: Clos de Vougeot et climats en Premiers Crus de la commune de Vougeot,

CLIQUEZ SUR LES ILLUSTRATIONS POUR LES AGRANDIR |

Source de la carte ci-bas |

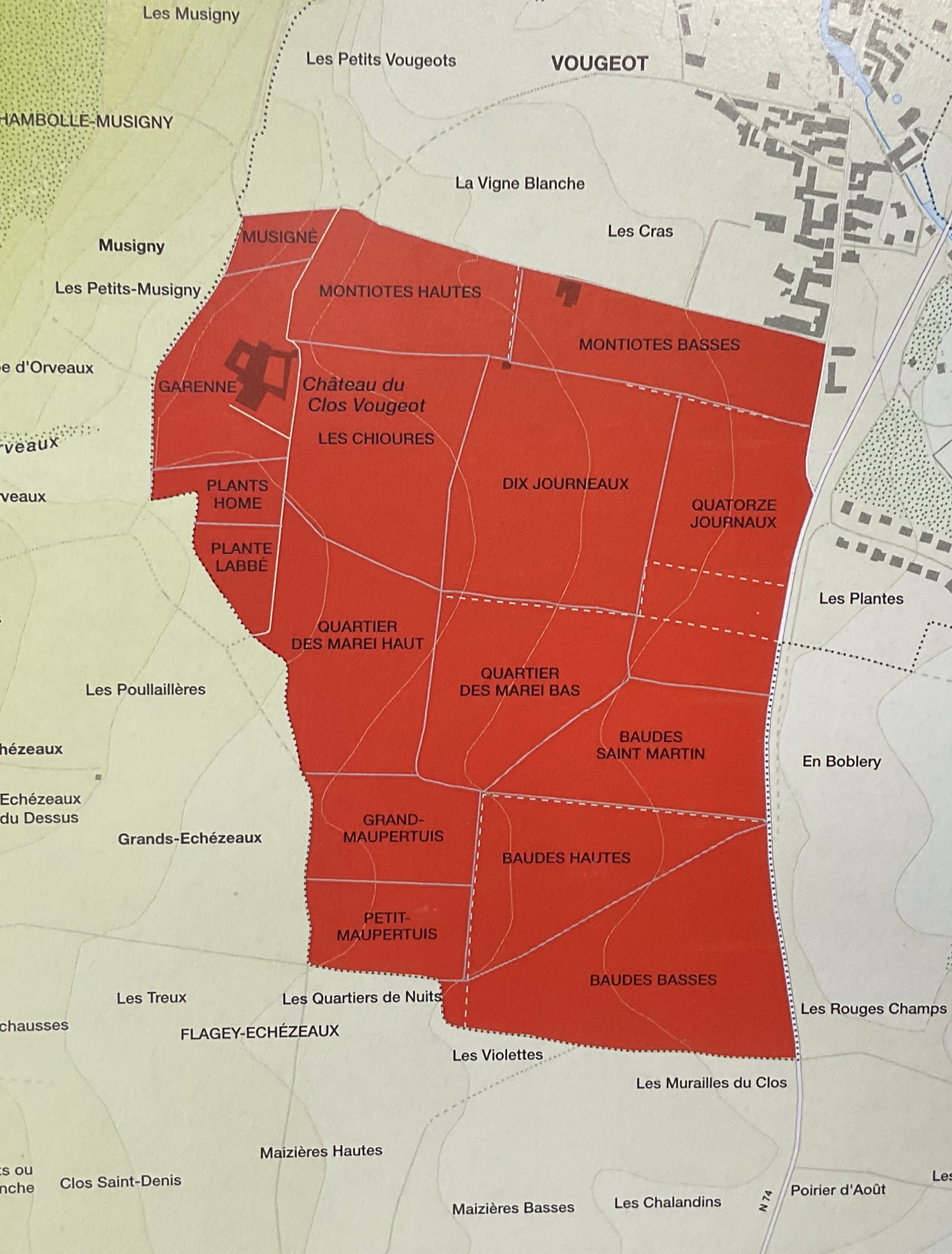

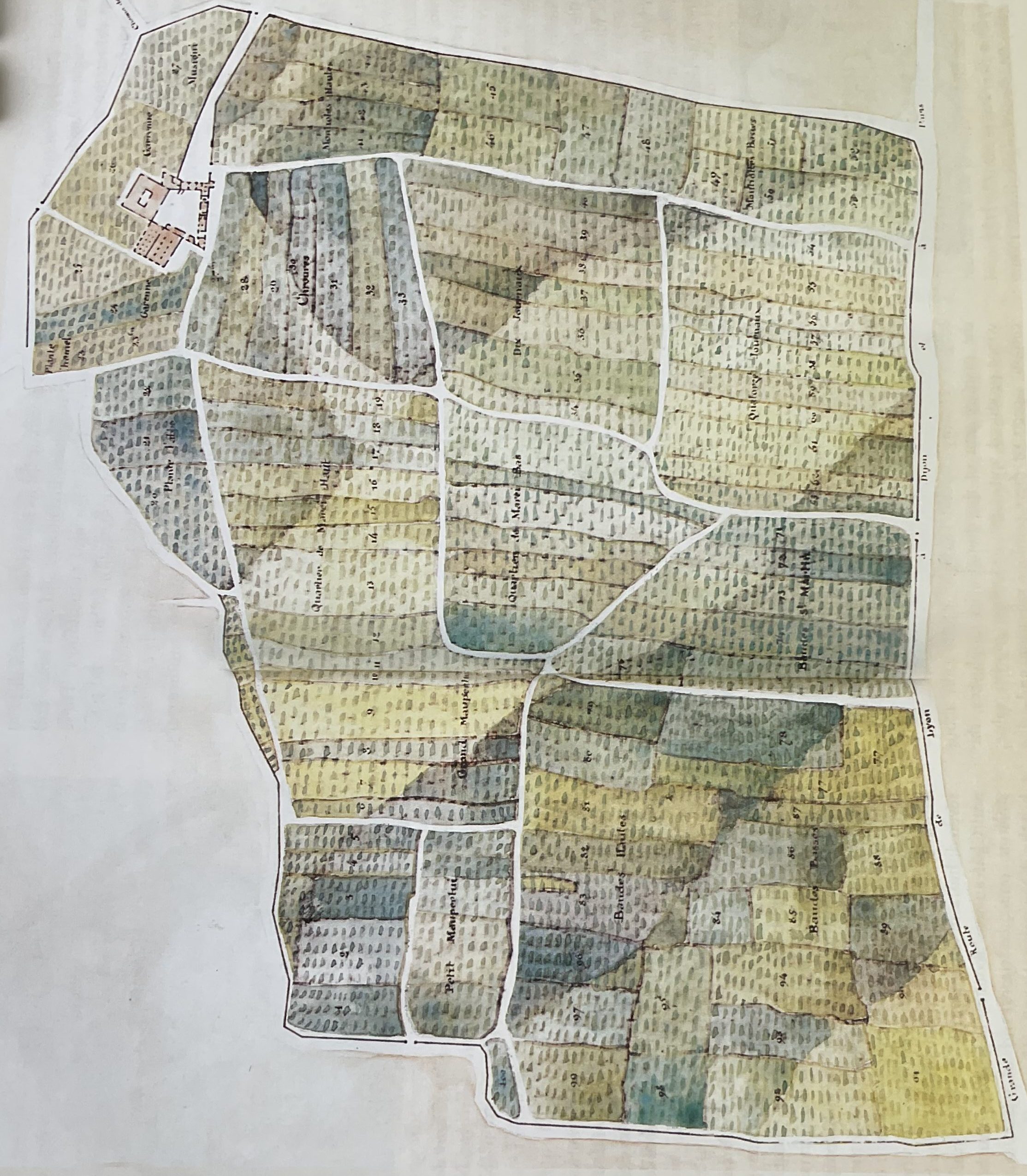

2.3 → Lieux-dits du Clos de Vougeot

|

Illustration ci-haut tirée de ‘Le Grand Atlas des vignobles de France’ (2002) de Benoît France. Plus ancienne, celle ci-contre est extraite du magistral livre ‘Le Clos de Vougeot’ de Benoît Chauvin. |

|

3 ⇒ Physiographie

3.1 → Paysage

3.2 → Physionomie: pentes, altitudes et expositions

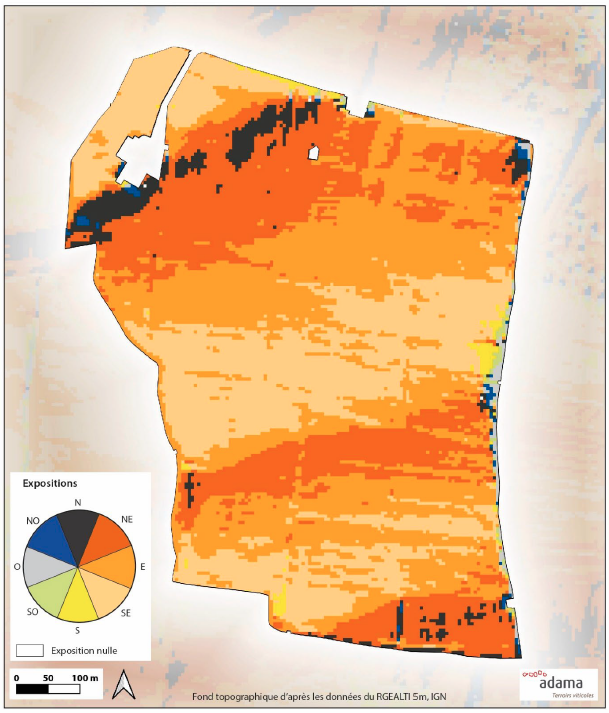

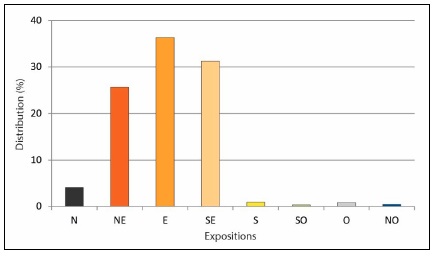

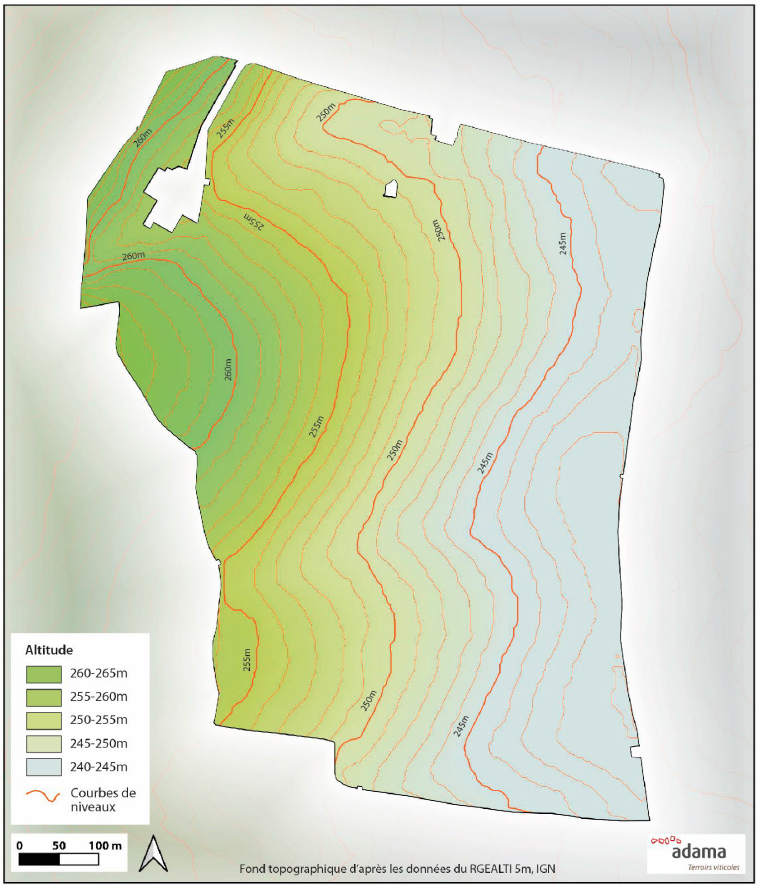

Trois vallons versus trois croupes se constatent au sein du clos. Des modestes ondulations, bien que le vallon dans lequel est situé le château soit plus prononcé; il s’agit du vallon prolongeant la combe d’Orveau. L’illustration suivante, sur les altitudes, fait bien ressortir ces traits du paysage du Clos.

Trois vallons versus trois croupes se constatent au sein du clos. Des modestes ondulations, bien que le vallon dans lequel est situé le château soit plus prononcé; il s’agit du vallon prolongeant la combe d’Orveau. L’illustration suivante, sur les altitudes, fait bien ressortir ces traits du paysage du Clos.

Le Clos de Vougeot se situe globalement entre les altitudes de 240 mètres et 260 mètres.

Le Clos de Vougeot se situe globalement entre les altitudes de 240 mètres et 260 mètres.

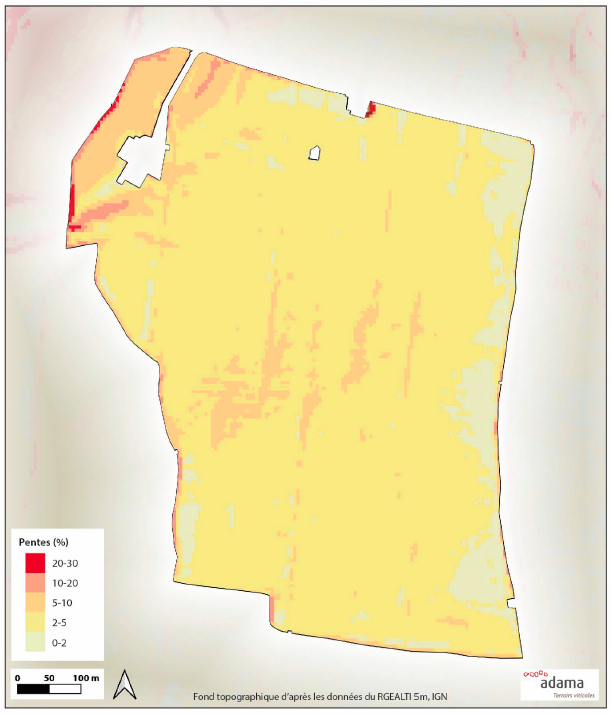

L’illustration ci-devant traduit les pentes du Clos, en moyenne de 3,8%. Une proportion de 80% de la superficie se classe dans la catégorie ‘faible pente’ (moins de 5%, ou moins de 2,85°). Le profil général est ainsi peu contrasté.

L’illustration ci-devant traduit les pentes du Clos, en moyenne de 3,8%. Une proportion de 80% de la superficie se classe dans la catégorie ‘faible pente’ (moins de 5%, ou moins de 2,85°). Le profil général est ainsi peu contrasté.

3.3 → Bilan: Clos de Vougeot vs autres GC

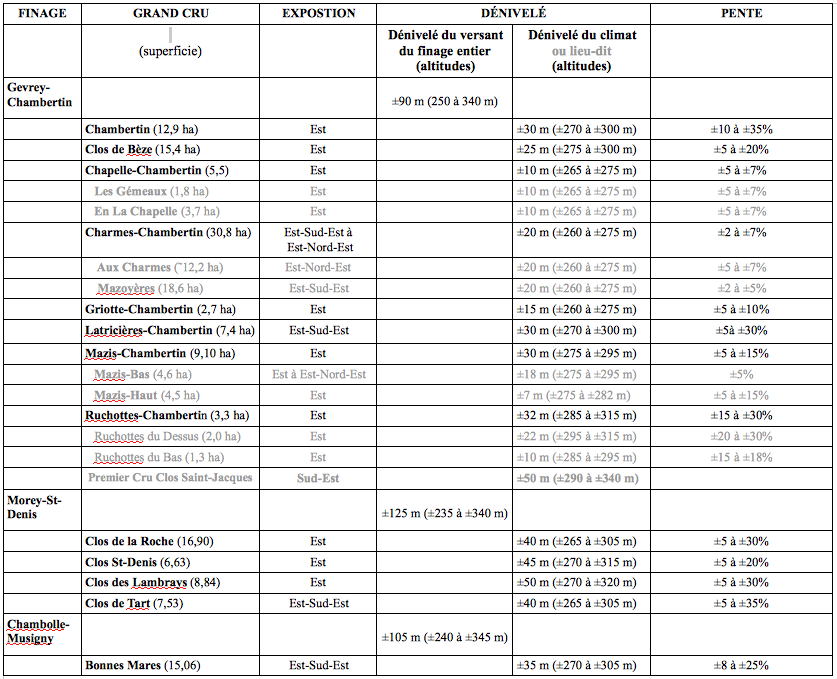

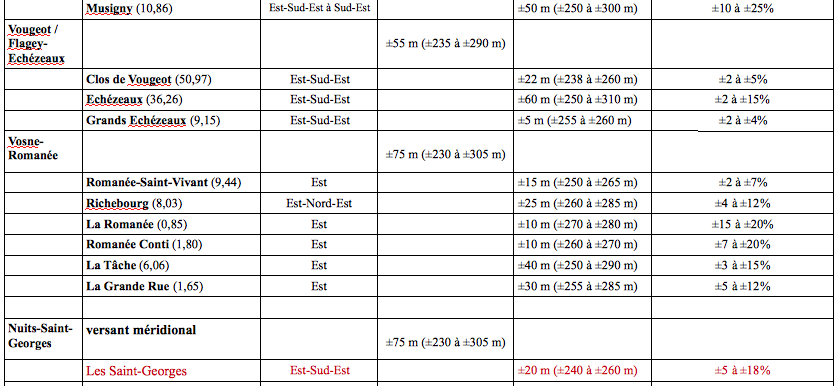

Si le Clos de Vougeot bénéficie d’une exposition similaire à celle de tous les autres Grands Crus − surtout à l’Est − toutefois son créneau d’altitudes − entre 240 et 260 mètres − et sa déclivité peu accentuée − en moyenne de 3,8 % − lui confèrent un environnement singulier au sein des Grands Crus de La Côte. En tenant également compte de sa géologie particulière (couverture à la suite), le contexte du Clos de Vougeot est bien particulier. Tableau qui a été initialement préparé pour le topo sur le Premier Cru ‘Les Saint-Georges’ de Nuits-Saint-Georges.

4 ⇒ Géologie de ‘La Côte’: genèse schématique

4-1 → Premier épisode: ± époque Jurassique

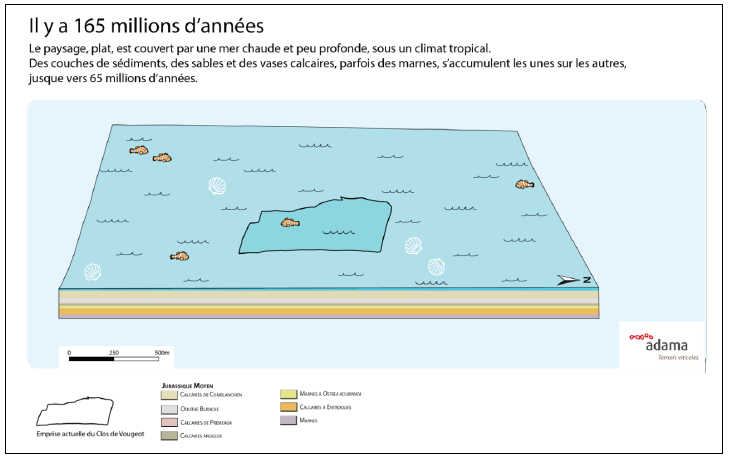

Bien succinctement, le vignoble de la Côte d’Or, La Côte, repose sur un ‘sous-sol’ formé d’une série lithologique, des calcaires et des marnes divers, qui s’est constituée en milieu marin surtout au Jurassique, il y a entre ±135 millions et ±200 millions d’années. Une mer épicontinentale (l’étendue d’eau recouvre le plateau continental / illustration immédiatement à la suite) recouvrait alors la presque totalité de la France, dont le relief était alors bien peu marqué. La Bourgogne se trouvait ainsi en eau peu profonde dans des environnements ayant variés, des contextes particulièrement propices à l’accumulation de dépôts marins de différentes natures – débris de coraux et animaliers, micro-organismes, algues calcaires, etc. – qui se sont superposés, et transformés au fil de millions d’années en autant de couches rocheuses, tel un mille-feuille (voir la deuxième illustration à la suite).

À la fin du Crétacé (-145 à -65 Ma), l’émersion du territoire se produisit, en concomitance avec l’orogenèse alpine. Le futur site du Clos de Vougeot se situait dès lors en domaine continental.

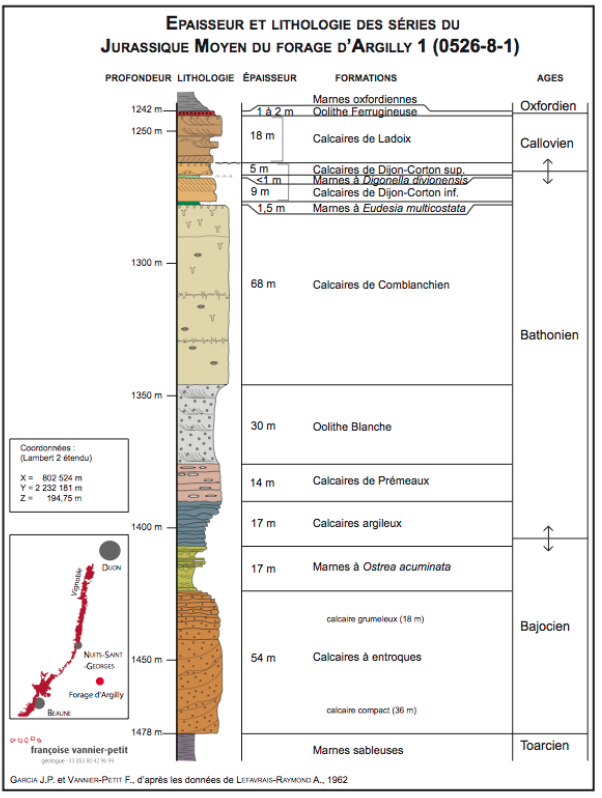

Le forage (un segment de celui-ci est illustré) qui a été réalisé à Argilly, à une quinzaine de kilomètres au Sud-Est de Nuits-Saint-Georges, est une référence, notamment, de la série lithologique de la période jurassique. Ces strates rocheuses se sont accumulées dans le substratum de la Côte de Nuits.

Le forage (un segment de celui-ci est illustré) qui a été réalisé à Argilly, à une quinzaine de kilomètres au Sud-Est de Nuits-Saint-Georges, est une référence, notamment, de la série lithologique de la période jurassique. Ces strates rocheuses se sont accumulées dans le substratum de la Côte de Nuits.

4-2 → Deuxième épisode: ± époque Oligocène

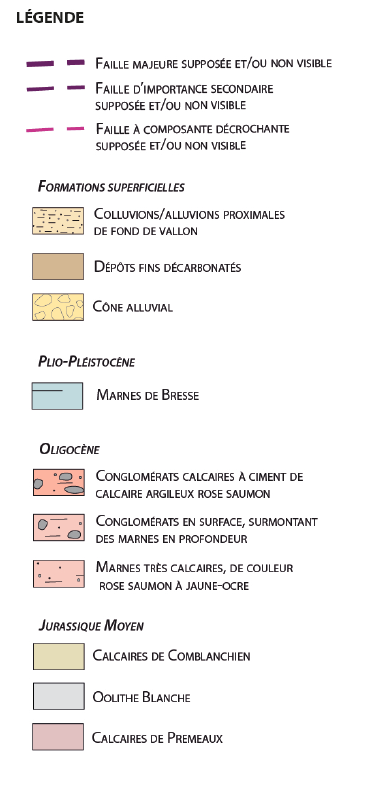

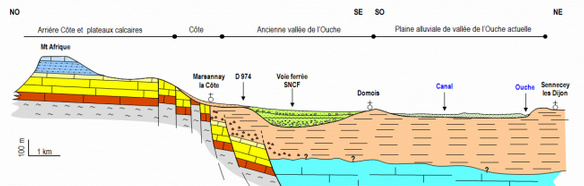

‘Il y a entre ±34 et ±23 millions d’années, à l’Oligocène, bien après que la mer tropicale se fut retirée (à la fin du Crétacé), un étirement majeur de la croûte terrestre à travers toute l’Europe provoqua une série d’effondrements gigantesques. Des rifts, d’orientation Nord-Sud, se créèrent ainsi à travers la France. Dans l’actuel département de la Côte d’Or, la bordure occidental du rift qui en fut engendré est située au pied même de La Côte. Il n’y a pas une seule grande faille (rift), mais toute une série de compartiments qui s’affaissent progressivement vers le centre du Fossé Bressan.

Au cours des millions d’années subséquentes à l’avènement du rift bourgignon, de multiples failles générées par des séismes, de directions diverses, fragmentèrent notamment la longue ‘bande’ étroite d’une cinquantaine de kilomètres qui est devenu depuis La Côte, la Côte d’Or, et les plateaux montagneux la prolongeant à l’Ouest. Les blocs (ou compartiments) rocheux découpés par le réseau de failles se décalèrent − des rejets jusqu’à plusieurs dizaines de mètres − les unes des autres le long des clivages en vertu des forces tectoniques. Un ‘marqueterie’ argilo-calcaire en découlera au troisième épisode. Il est à signaler que les combes qui découpent La Côte en maints endroits résultent des échancrures, des failles.

Illustration, par ADAMA, montrant une coupe partielle (section occidentale) du rift bourguignon, nommé Fossé Bressan (fossé d’effondrement occupant la vallée de la Saône), selon le troisième épisode (à la suite) achevé. Accumulée dans la cavité du rift au cours des millions d’années subséquentes à sa formation, l’impressionnante couche de dépôts apparait sous la couleur brunâtre, ou ocre. Sur cette coupe, il importe de noter que l’endroit de la route D974, qui longe le pied de La Côte, se situe directement sur le rebord du rift, et que le versant actuel de La Côte correspond à l’indication ‘Marsannay-la-Côte’.

4-3 → Troisième épisode: ± époques Oligocène jusqu’au Quaternaire

Le phénomène de l’érosion agit incommensurablement en tout temps et en tout endroit. L’érosion a ainsi opéré avant et pendant l’Oligocène et sur les millions d’années suivantes jusqu’au Quaternaire (épisode suivant). Cette érosion a systématiquement ‘varlopé’ le talus de La Côte et généré une ‘marqueterie’, en quelque sorte une mosaïque, formée d’éléments de calcaires et de marnes variés. C’est cette marqueterie qui caractérise la géologie des climats de La Côte, entre eux et au sein d’eux.

Le phénomène de l’érosion agit incommensurablement en tout temps et en tout endroit. L’érosion a ainsi opéré avant et pendant l’Oligocène et sur les millions d’années suivantes jusqu’au Quaternaire (épisode suivant). Cette érosion a systématiquement ‘varlopé’ le talus de La Côte et généré une ‘marqueterie’, en quelque sorte une mosaïque, formée d’éléments de calcaires et de marnes variés. C’est cette marqueterie qui caractérise la géologie des climats de La Côte, entre eux et au sein d’eux.

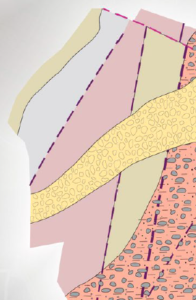

L’illustration ci-contre est une section au Nord-Ouest (adjacente au Grand Cru Musigny de Chambolle-Musigny) de la carte géologique (section 5) du Clos de Vougeot. Des plaques de différents types de lithologies rocheuses se voisinent sur le substrat − Calcaires de Comblanchien en grège, Oolithe blanche en bleu-gris et Calcaires de Prémeaux en violet) − des formations de la période du Jurassique. Les tiretés correspondent à des axe de failles qui les détachant une de l’autre. En fait, au ‘premier épisode’ ces lithologies se superposaient. Les événements des deuxième et troisième ‘épisodes’ ont chronologiquement généré cette marqueterie. Par ailleurs, la ‘marqueterie’ comporte une quatrième lithologie, représentée par la ‘plaque’ rosâtre tachetée, soit des conglomérats de l’Oligocène (quatrième ‘épisode).

4-4 → Quatrième épisode: époque Quaternaire

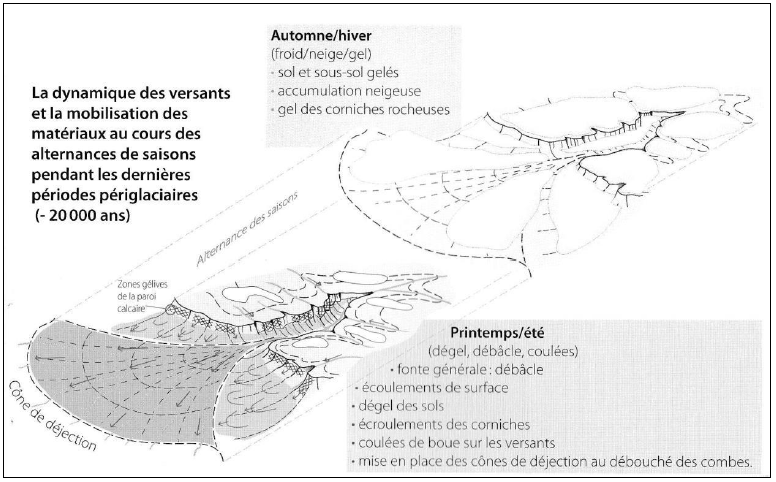

La Côte subit un dernier remodelage au cours des périodes de glaciation du Quaternaire. Notamment, il y a environ une vingtaine de milliers années, lors de la dernière période glaciaire (climat actuel en Alaska), le sous-sol était gelé pendant une majeure partie de l’année sur une épaisseur de vingt à trente mètres. Durant les périodes estivales, une mince couche de surface était alors soumise à une alternance quotidienne de gels-dégels. Par phénomène de cryoclastie, des matériaux rocheux de tout format ‘s’effritèrent’ et se détachèrent du socle rocheux. Depuis les plateaux surmontant La Côte à l’Ouest, des torrents d’eau de fonte dévalèrent alors le versant terminal du plateau montagneux en charriant ces matériaux jusque, entre autres, sur l’emplacement actuel du vignoble de La Côte. Empruntant les fractures alors existantes, ces puissants flots échancrèrent celles-ci; lesquelles sont devenues les combes qui entaillent de La Côte. Aux débouchés des combes, s’apaisant, les torrents générèrent par épandage, par ‘délestage’, année après année, du − colluvionnement et alluvionnement . Ce phénomène d’épandage explique la présence de ‘cônes de déjection, ou ‘cônes alluviaux’ (voir à la section 5.2), de bons terroirs viticoles, aux débouchés des combes.

5 ⇒ Géologie de la colline du Clos de Vougeot

5.1 → Carte géologique à l’échelle 1/2 500

6.2 → Les roches constitutives du Clos de Vougeot

◊ Calcaire de Prémeaux

Age: Période du Jurassique moyen (Dogger), étage stratigraphique du Bathonien-Callovien: -168 Ma à -161 Ma

Épaisseur de 5 à 16 mètres

◊ Marnes et conglomérats saumon

Age: Oligocène: -28 Ma à -23 Ma

Épaisseur très variable, de quelques décimètres à plusieurs mètres

Françoise Vannier, géologue, co-auteur de l’étude géologique sur le Clos de Vougeot, commente le Conglomérat Saumon.

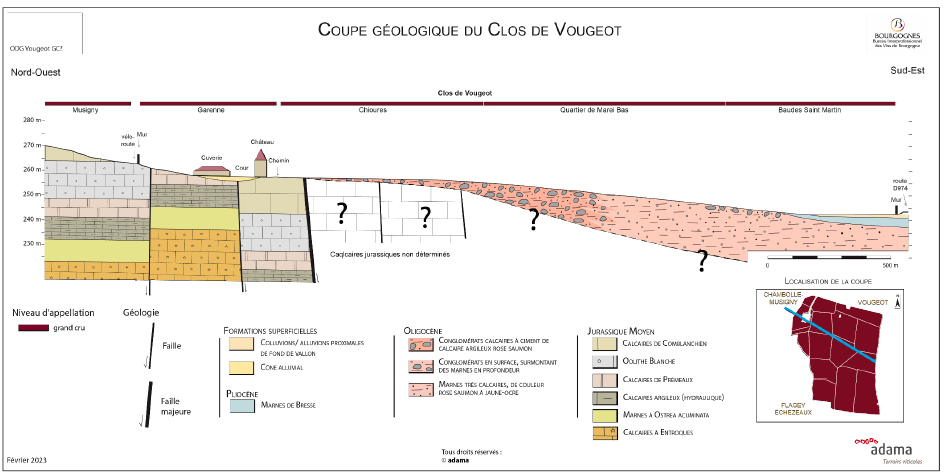

◊ Marnes de Bresse

Age: Plio-pléistocène: 5,3 Ma à -1,4 Ma

Épaisseur très variable, de quelques décimètres à plusieurs mètres

◊ Cônes alluviaux

Age: Pléistocène: 5,3 Ma à -15 000 ans; fonctionnement pendant les périodes de froid

Quelques décimètres à quelques mètres

Les cône alluviaux sont localisés aux débouchées des vallées, des combes.

Des parties de trois cône alluviaux sont délimitées sur le Clos. La plus considérable, associée à la Combe d’Orveau, constitue l’assise du château et longe la lisière Nord du Clos. Les deux autres périmètres rattachés à cette formation superficielle sont manifestement associés aux décharges alluviales de la combe qui découpe le vignoble de Vosne-Romanée. Ces deux derniers cônes − plutôt parties de cônes car ceux-ci se prolongent manifestement dans la plaine − expliquent les petits croupes au centre (centre-sud) et au Sud du Clos.

Le long versant de La Côte (± 65 km de longueur) est entaillé de multiples combes, des vallées maintenant sèches pour la plupart. Aux époques périglaciaires, notamment lors de la dernière il y a une vingtaine de milliers d’années, depuis les amonts, des torrents d’eau printaniers générés par les fontes ont dévalé les talwegs de ces combes en charriant dans leur flot des matériaux de l’érosion, particulièrement ceux générés par la cryoclastie. La perte de puissance des torrents aux débouchés des combes sur La Côte a induit le délestage (déjection) des éléments charriés, constituant par récurrence annuelle des superpositions de masses d’alluvions en partie inférieure du versant et sur le piémont. Ces superpositions de dépôts alluviaux se présentent généralement en formes de lobe ou d’éventail, d’épaisseur variant de quelque dizaines de centimètres à quelques mètres selon les endroits du cône.

À chaque combe est associé un cône alluvial. Leur ampleur est tributaire, d’une part, de la quantité de matériaux drainés, laquelle est directement associé à l’ampleur du bassin versant rattaché à la combe et, d’autre part, à la vélocité du torrent, laquelle dépend particulièrement de la déclivité du talweg dans lequel circule le flot et du degré de rectitude de celui-ci.

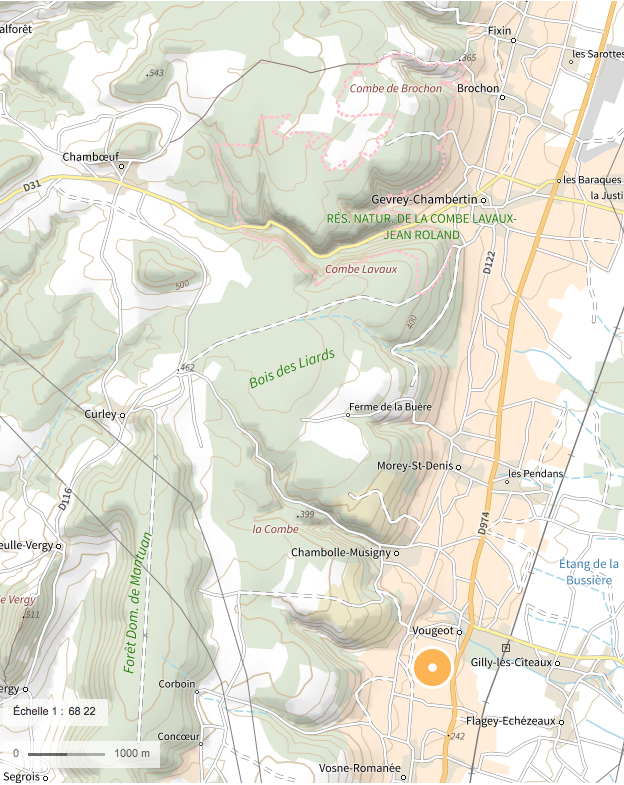

Ainsi, d’ordre général, la superficie des cônes alluviaux liés au combes d’envergure moyenne − combe n’entaillant qu’une partie du versant − couvre de 0,5 à 0,75 kilomètre/carré. Les combes majeures, dont l’échancrure débute aux abords du plateau surmontant le versant, tel la combe Lavaux de Gevrey-Chambertin, couvre nettement plus de un kilomètre/carré.

Les sols engendrés par les cônes alluviaux sont des matrices limono-argileux amalgamant des cailloux, galets et pierres calcaires de toutes tailles. À toute fin utile, le système racinaire de la vigne ne se ramifie que dans cette matrice argilo-calaire, très propices à la viticulture.

Les cônes alluviaux appartiennent à la catégorie géologique ‘formations superficielles‘.

Il importe de souligner qu’en géologie et pédologie actuelles, une formation superficielle constitue la ‘roche-mère‘, ou ‘matériau parental’ de son lieu, substituant ainsi à cette dénomination le substratum rocheux sous-jacent.

Cône de déjection selon Michel Campy, 2017

Cône de déjection selon Michel Campy, 2017

L’illustration ci-contre, issue du géoportail de France, comporte les lignes de niveau et du coup les combes s’y dk, bien découpées. Les combes de Vosne-Romanée (ou combe de Concoeur) et d’Orveau apparaissent au bas; cette dernière étant à gauche du cercle orangé. Ces deux dernières combes sont de moyenne envergure, se comparant entre autres aux combes de Morey-Saint-Denis, Brochon et Fixin. Dans la partie supérieure de l’image, la combe de Lavaux, laquelle débouche sur la commune Gevrey-Chambertin, est magistrale. |

|

◊ Dépôts fins non carbonatés

Age: Quaternaire

Épaisseur: de zéro à deux mètres

Manifestement associée aux périodes de climat périglaciaire, formation composée d’argiles et de limons décarbonatés de couleur brune à brun rouge reposant en discordance sur les dépôts plus anciens au pied du versant, en milieu continental.

Observée dans le secteur Nord-Est du Clos, particulièrement dans les lieux-dits Dix Journaux et Quatorze Journaux.

Quelques contextes de cônes alluviaux:

Des contextes de cônes alluviaux sont multiples sur des aires en AOP communales. À la lumière, particulièrement, des rapports géologiques produits par ADAMA: sur plusieurs secteurs de l’AOP ‘Fixin’; sur un immense secteur en AOP ‘Gevrey-Chambertin’ dont le cône de déjection est rattaché à la combe de Lavaux; de même que sur de multiples secteurs en piémont d’autres communes de la Côte de Nuits.

À Morey-Saint-Denis, le cône alluvial de la combe de l’endroit, logé bizarrement en forme de parasol réparti largement en partie inférieure du versant, accueille une très substantielle partie de l’aire en AOP Premier Cru (Les Milandes, Les Faconnières, Les Charrières, Clos des Ormes, La Riotte, Les Blanchards et Clos Sorbé).

À Chambolle-Musigny, de larges sections respectivement des Premiers Crus Les Feusselottes, à mi-pente, et de Les Charmes, bas de pente et piémont, reposent notamment sur des cônes alluviaux.

À Vosne-Romanée, une moitié du Premier Cru Les Suchots est déposé sur un cône alluvial.

À Nuits-Saint-Georges, le fameux Premier Cru ‘Les Saint-Georges’ pourrait bien être déposé sur un cône alluvial.

Il demeure que les Grands Crus sont majoritairement situés sur les parties hautes et moyennes du versant, en retrait des combes, à l’exception du Mazoyères-Chambertin, largement déposé sur le cône alluvial de la combe Grisard qui s’étire jusqu’aux abords de la plaine, peut-être bien

6 ⇒ Bibliographie

Sources majeures:

• ADAMA , Vannier Françoise et Chevigny Emmanuel, ‘Caractérisation physiographique, géologique et pédologique du Clos Vougeot’, 2023

• ADAMA , Vannier Françoise et Chevigny Emmanuel, Rapports similaires portant sur les vignobles: Fixin, Gevrey-Chambertin, Morey-Saint-Denis, Chambolle-Musigny, Colline de Corton et Marsannay.

Sources complémentaires:

• Chauvin Benoit, ‘Le Clos de Vougeot’ 2008

• Foucher Marion, Garcia Jean-Pierre, ‘La double signification des clos monastiques sur la côte de Nuits (Bourgogne, France) : étude archéologique et historique du Clos de Vougeot et d’autres clos cisterciens‘, 2013

• ‘Climats et lieux-dits des Grands Vignobles de Bourgogne, Pitiot Sylvain

Autres sources:

• Provins Michel, ‘Le Clos de Vougeot et son château‘, 1896

• Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée ‘Clos de Vougeot’

Illustrations:

Sources adjointes aux illustrations.